Sandra Hernández e sua fulgurante adaptação de Frankenstein para HQ

- Editora Piu

- 12 de ago. de 2025

- 8 min de leitura

Era 2024. Estávamos eu e Fernanda na Feira do Livro de Bolonha quando o Instituto Ramon Llull, responsável por apoiar a publicação de autores da Catalunha no exterior, nos apresentou a graphic novel "Frankenstein", adaptada em textos e ilustrações por Sandra Hernández. A vontade de ter uma HQ no catálogo da Piu já era antiga e naquele momento tivemos a certeza de que tínhamos encontrado a obra perfeita: uma versão feminina do clássico de Mary Shelley, onde a criadora do famoso monstro é uma mulher. Deu certo, recebemos o apoio do Instituto Ramon Lull e, com a tradução de Dani Gutfreund e em uma bela edição capa dura, o livro está chegando no início de setembro às livrarias do Brasil.

Para conhecer melhor Sandra Hernández, vale ler entrevista concedida por ela ao escritor Octavio Botana em março de 2023, quando "Frankenstein" tinha acabado de ser lançado em Barcelona. Botana descreve o trabalho de Hernández como fulgurante em conteúdo e forma. E posso dizer que concordo plenamente -- em gênero, número e grau. (Paula Taitelbaum)

Entrevista com a ilustradora Sandra Hernández

sobre sua adaptação de "Frankenstein"

Após muitos anos dedicada à sua carreira como ilustradora, Sandra Hernández (Barcelona, 1977) publicou El hombre que plantaba árboles em 2021, recebendo elogios da crítica e do público. Sua releitura do conto de Jean Giono alcançou grandes feitos e marcou sua estreia surpreendente no universo dos quadrinhos, lançando uma carreira mais que promissora. Agora, ela ousa adaptar Frankenstein (Bang Ediciones, 2023), o clássico imortal de Mary Wollstonecraft Shelley — uma tarefa nada fácil, da qual Hernández não sai apenas bem: sai triunfante. O trabalho, tanto em conteúdo quanto em forma, é fulgurante.

O monstro de Frankenstein é um personagem de dimensão simbólica que a história se encarregou de desfigurar como quis, especialmente por meio do cinema. Sendo um personagem tão popular e desgastado, como você encarou a sua própria versão?

Concordo. O cinema (que, dentre todas as manifestações artísticas, acredito ser a que mais se enraíza no imaginário popular) deformou e desvirtuou persistentemente o personagem do monstro. Por isso me pareceu que a coisa mais inovadora que eu podia fazer era, justamente, ater-me à obra original. Resgatar os traumas e as motivações do monstro me parecia necessário para aproximar o leitor do personagem criado por Shelley e, assim, poder contar algo, creio eu, muito mais interessante do que insistir no pastiche em que o monstro se transformou; a ponto de ser popularmente conhecido como Frankenstein quando, na realidade, o monstro não tem nome — e isso é importante. Não creio que tenha sido um descuido da autora.

Explique para nós o seu método e as suas técnicas de trabalho para este livro.

Acho que tenho facilidade para estruturar e sintetizar, o que me ajuda muito na ausência de um método mais ou menos ortodoxo. Nunca sei como começar, mas sei quando terminei. Esse caos que eu experimento tem uma vantagem, penso eu, que é o fato de você estar mais aberta a conectar coisas, favorecendo o surgimento de ideias durante o processo, que podem mudar o rumo daquilo que você já julgava decidido. Por isso não concebo ilustrar um quadrinho sem escrever eu mesma o roteiro. Podem me dar uma história, mas não o roteiro — isso é coisa minha. Escrever um quadrinho consiste em sintaxe gráfica. E eu a realizo escrevendo e ilustrando ao mesmo tempo; no meu caso, ambas as tarefas se retroalimentam, é assim.

Quais adaptações cinematográficas de Frankenstein você mais gosta e por quê?

É fácil: porque o cinema tratou muito mal este magnífico clássico que é Frankenstein. O único filme que explicou (e magnificamente) o que é este romance não é uma adaptação da novela, mas sim a história do processo criativo e vital de Mary Shelley quando a escreveu. E pouco me importam as imprecisões ou licenças criativas sobre a vida da autora, porque esse brilhante exercício de metaficção consegue contar essa história de vingança. Estou falando de Remando ao Vento, de Gonzalo Suárez.

Ao inverter o gênero do Dr. Frankenstein para mulher na sua adaptação, a história ganha um novo sentido que funciona perfeitamente, pois o tema central do romance é a criação da vida e suas consequências.

Para mim, era importante explicar o universal com um personagem que fosse uma mulher, porque as questões tratadas no romance (a ambição e seus perigos, a inconsequência com nossos atos, errar e admitir, a vingança, o ódio sem freio, a obsessão, a soberba, o quão perigosa pode ser a inconsciência… e tudo mais que deixo de lado) também nos dizem respeito. Não vejo por que um homem não possa tomar como referência essa mulher e sua vivência para entender coisas sobre si mesmo como indivíduo ou compreender melhor como somos as pessoas. Todas as pessoas.

A maternidade é central na sua adaptação. De fato, parece estranho que a própria Mary Shelley não tenha considerado que o personagem do Dr. Frankenstein fosse mulher. Aproveitando essa oportunidade, por que você acha que ela não o fez? A metáfora da criação estava pronta. Como você vê isso?

Pois é, é verdade que a ideia da mãe que rejeita o filho, a ponto de abandoná-lo à própria sorte — ou seja, a uma morte mais que provável — nos lança num abismo emocional terrível, poderíamos dizer inconcebível… e, no entanto, isso é algo que existe na condição humana; também na feminina, justamente por isso: porque somos humanas. Não é comum que mães abandonem seus filhos (algo mais atribuível à figura paterna) e, por isso mesmo, por essa ideia atávica que nos habita e pela expectativa do que “deve” ser uma mãe, é que a exceção, quando ocorre, se torna tão perturbadora. Pessoalmente, me interessa explorar essa exceção. Não sei se Mary Shelley pensou nisso, mas imagino que seu contexto histórico e talvez sua pouca idade quando escreveu o romance não favorecessem o questionamento de que as mães também podem ser falíveis e implacáveis com seus filhos. Ou talvez ela estivesse mais interessada no tema da soberba e da ambição sem limites e nas consequentes culpa e arrependimento (na época, considerados universais, mas de domínio masculino).

O repúdio à própria criação é o mesmo que o de uma mãe que se desliga do filho. Hoje em dia, há muitos romances e ensaios que abordam o tema das “más mães” ou das “maternidades diferentes”; mães que, por diversos motivos, não se sentem confortáveis com seu papel materno e com o cuidado, o tempo e a dedicação que supõe trazer uma vida ao mundo e se encarregar dela. Ou simplesmente não querem, e ponto. Para Frankenstein, o filho é um monstro, uma vida não desejada. Mas, com o tempo, é inevitável que o filho vá reclamar da mãe como criadora. O que mais poderia acontecer?

Penso que o monstro é uma criança ferida, incapaz de abandonar o lugar onde seu sofrimento o coloca; portanto, a única coisa que pode conceber é perseguir e reclamar explicações a quem é responsável por esse sofrimento. A incapacidade de crescer e assumir sua responsabilidade como indivíduo moral o leva à vingança — e da forma mais abjeta: a vingança vicária. Resistir-se a crescer tem seus riscos. Tudo isso não invalida que possamos sentir pena do monstro, a quem a desgraça sobrevém sem ter feito nada para merecê-la. Acho possível que coexistam a compaixão e a censura em relação a um mesmo indivíduo. É frequente que as vítimas se tornem algozes.

Os filhos não são culpados de terem sido gerados por suas mães. No livro, o monstro recrimina a sua mãe o fato de não ter lhe pedido permissão para criá-lo. Frankenstein deve sentir-se culpada? E as mães cujos filhos levantam essa difícil pergunta?

A última pergunta, para mim, é um problema filosófico… insolúvel? A menos que aceitemos como válida a extinção da humanidade. Só posso dizer que me parece muito tentador distribuir culpas — quem nunca fez isso? Não sei, mas talvez seja algo descabido um filho recriminar a mãe por tê-lo trazido ao mundo, salvo se for por ela não ter assumido a responsabilidade que isso implica, se for o caso. Quanto a Frankenstein, se acho que ela deve sentir-se culpada? Sim, acho que há motivos para isso. Mas devo dizer que não me parece comparável à simbólica “maternidade” da cientista com a de uma mãe que concebe e dá à luz. O que move a cientista é a ambição de alcançar o impossível e a soberba de se erigir como criadora de vida pelo método científico, suplantando Deus. Não acho que tenha muito a ver com a decisão (quando decidir é uma opção) de ser mãe. Na novela, e também quis assim no quadrinho, Frankenstein pede perdão ao monstro quando este lhe mostra o quão egoísta foi ao brincar de ser Deus, e como seu desprezo pelas consequências de seus atos causou um imenso sofrimento ao objeto de seu experimento — a quem, além disso, ela nega cruelmente qualquer humanidade. Enfim, o embrulho é enorme. E tudo por causa da inconsciência, no fim das contas, do ímpeto juvenil e vaidoso de Frankenstein.

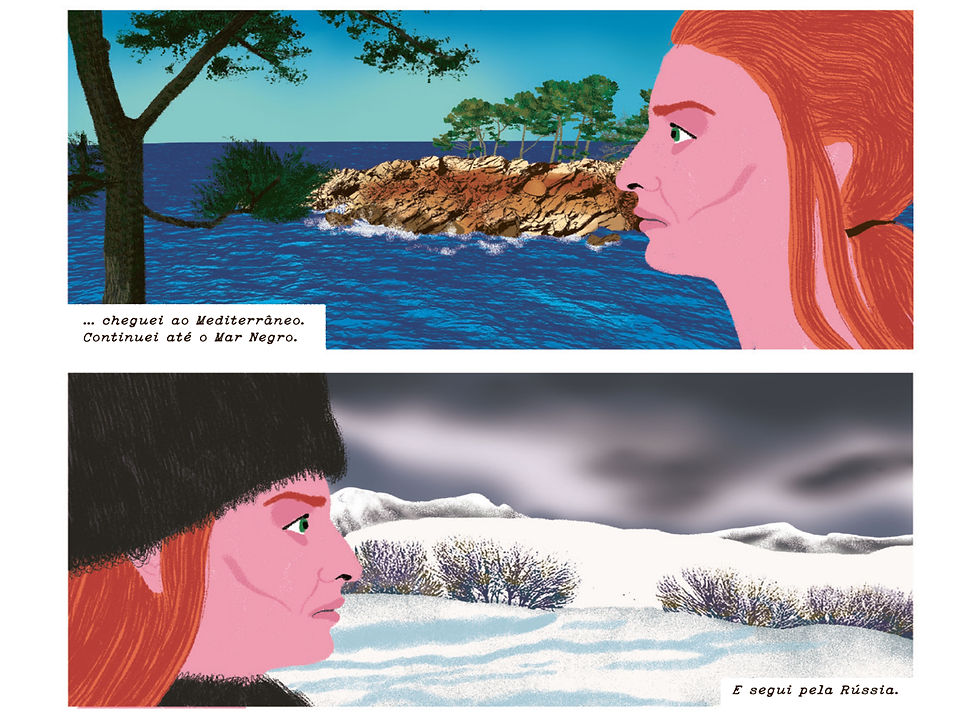

Graficamente, o livro é impressionante. O tratamento da cor, as metáforas visuais, as elipses e os recursos narrativos… As páginas em que o monstro narra sua “formação” e seu “abandono”, quando pede à sua criadora uma companheira, a viagem a Londres ou os elementos da natureza (flores, árvores, aquelas montanhas incríveis e aquelas geleiras) são realmente brilhantes. Como você pensa em tudo isso?

Há algo muito romântico nessas paisagens (no sentido original do termo romântico, quero dizer). As decisões e soluções gráficas são algo essencial para mim. Procurei fazer com que essas páginas em particular — e a maioria das que ilustram a viagem à Inglaterra e Escócia, com aqueles céus tempestuosos, quase apocalípticos — refletissem o estado de ânimo e psicológico da protagonista (que são terríveis). O motivo dessa viagem é uma insensatez e ela sabe disso; no fundo, não há escapatória possível. É apenas questão de tempo: aqui, mais do que nunca, infligir dano será inevitável. As paisagens, que costumam ser algo inerte, percebo como um lugar mental no qual poderiam habitar um grupo de românticos exaltados que, vencidos pelo êxtase, suicidam-se em looping e atribuem um dramatismo às montanhas que, na verdade, só habita neles. A onipresença de uma natureza arrebatadora na novela de Shelley é tal que quase atinge o status de divindade — status ao qual também aspirou a protagonista e que a conduziu à ruína total, porque ela, ao contrário dessas majestosas paisagens, é uma insignificante humana condenada a não perdurar. Como eu iria ignorar tudo isso? Foi um presente e tanto como ilustradora.

No final, ninguém se salva na história. Que fatalismo sempre rodeia uma mãe e um filho que não se amam?

Ui, acho que essa pergunta é grande demais para mim… Talvez a desgraça de saber-se fracassado(a) em algo tão essencial e para o qual supostamente estamos programados? Sei lá…

O que você teria escrito naquele verão de 1816 se estivesse com Byron, Polidori, Percy Shelley e Mary Shelley? Ou o que teria desenhado?

Provavelmente nada, porque meu estado de embriaguez não teria permitido. A Sandra Hernández jovem, nesse ambiente, estaria bêbada quase com certeza; e a de agora teria se cansado rápido daquela gente, que, suspeito, devia ser um pouco insuportável.

Quais são seus autores favoritos do gênero gótico (literário)? Ou, se preferir, seus romances góticos favoritos.

O prólogo de Drácula, que nem sempre esteve em todas as edições, me parece exageradamente perfeito do ponto de vista estético. Essas poucas páginas, que são uma história autoconclusiva, vejo como o paradigma do gênero gótico. Mas meu romance gótico preferido é Melmoth, o errante, de Charles R. Maturin. Acho incrível. Não estou aqui descobrindo a penicilina — para quem não conhece, basta investigar um pouco para ver que é considerada a obra-prima do gênero junto com O manuscrito encontrado em Saragoça (sobre o qual não posso opinar, pois não o li). Foi uma leitura que me marcou. É, ao mesmo tempo, tão terrível e tão bela que parece mentira. Fonte: https://www.mondosonoro.com/blog-musica/sandra-hernandez-frankenstein

Comentários